挺进敌后刃出鞘

开辟敌后战场,建立抗日根据地

挺进敌后刃出鞘

卢沟桥事变后,河北迅速沦陷。鉴于全民族抗战爆发前后的政治局势和河北等地的重要战略地位,中共中央认为在河北及其邻省建立敌后抗日根据地有着重要意义。根据中共中央部署,以刘少奇为首的北方局指示各级党委撤出城市,迅速转入农村,放手发展抗日武装,开展游击战争,先后开辟晋察冀、冀中、冀南等抗日根据地,为河北游击战争开展奠定了基础。

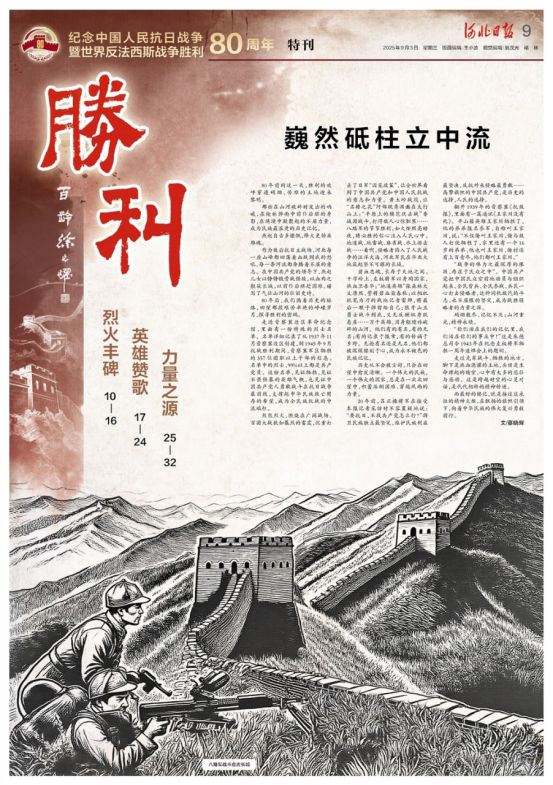

1937年秋,晋察冀军区第一军分区部队在插箭岭战斗胜利后,穿过战场向前进军。

进驻阜平

正式建立敌后第一个抗日根据地

6月30日,晋察冀边区革命纪念馆又迎来一拨游客。很多人到这里寻找抗日战争时期中国共产党和八路军创建的敌后第一个抗日根据地的印迹。

来到第一展厅,墙上悬挂的一幅照片吸引了很多游客的目光。照片中间最显眼的骑马之人,形容清瘦但目光坚毅,正带领着一队战士纵马前行。

“这张照片,是1937年11月18日晋察冀军区司令员兼政委聂荣臻带领军区领导机关,从山西五台县向河北阜平县转移中拍摄的。”晋察冀边区革命纪念馆副馆长周慧敏向游客介绍。

1937年8月22日至24日,中共中央在陕西省洛川县举行的政治局扩大会议决定开展独立自主的游击战争,配合正面战场,开辟敌后战场,建立抗日根据地。根据会议决议,10月21日,八路军总部决定率第一一五师主力南下驰援忻口会战,第一一五师政委聂荣臻留守五台山区创建晋察冀抗日根据地。

“在晋察冀北、东、西、南各个地区基本打开局面的前提下,10月27日,晋察冀军区司令部在五台成立。”河北省委党史研究室副主任阎丽介绍,11月7日,晋察冀军区成立,聂荣臻任司令员兼政委,下设4个军分区,晋察冀由此统一了军事指挥,晋察冀根据地初创完成。

当时,五台山已开始飞雪,部队还着单衣草鞋。聂荣臻考虑,把军区指挥机关设在五台,位置也不适中,应该往东靠一靠。“他决定到河北的阜平去,那里的位置更好,更靠近平汉路。平汉路两侧人口稠密,有利于发动群众,扩大武装,也有利于将来向富裕的冀中、冀东发展。”聂荣臻的女儿聂力在回忆录中这样写道。

1937年11月18日,聂荣臻率部抵达阜平。“但仅仅6天后,为扼杀摇篮中的晋察冀边区,日军抽调2万余兵力进行‘围剿’。”阎丽说,在聂荣臻的指挥下,军区部队利用游击战术不断打击日军。

经过两个月作战,毙伤日军近2000人,粉碎了敌人的“围剿”阴谋,新生的晋察冀抗日根据地就此在敌后站稳了脚跟。

阜平县城厢中学内,当地人俗称“大北堂”的阜平县原完全小学礼堂宽敞明亮。“1938年1月10日至15日,晋察冀边区军政民代表大会就是在这里召开的。”阜平县文史工作者张曙红说。

这次会议讨论了建立边区统一的政权以巩固和扩大抗日根据地,以及财政问题和战时经济政策等议题,成立了晋察冀边区临时行政委员会,并得到国民政府正式批复,标志着敌后第一个抗日根据地正式建立。

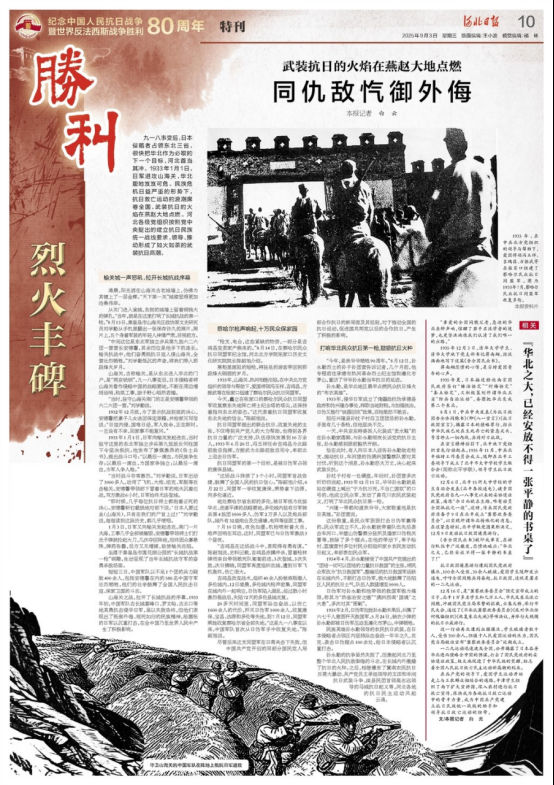

冀中区第一次行政会议闭幕典礼合影。

小樵改编

拒绝南撤,回师抗日

8月18日,雨后的晋州市小樵村一片清新。72岁的小樵村村民董振明带着记者走到村中心的一座青砖小院前说:“1937年10月14日,吕正操带领东北军进行小樵改编时,就住在这里。”

七七事变后,全民族抗战爆发。在日本侵略者的强势进攻面前,国民党军队纷纷南撤。吕正操(中共党员)任团长的东北军第五十三军第一三〇师六九一团也从永定河一带南撤。

10月10日,后撤中的六九一团先后在束鹿县(今辛集市)半壁、藁城县(今石家庄市藁城区)梅花镇遭遇日军,双方展开了激烈的战斗,吕正操部击毙日寇700多名。战斗结束后,吕正操率部来到晋县(今晋州市)小樵村。

“就是在小樵村,吕正操按照北方局指示,召集营连长会议,坚决拒绝南撤,脱离国民党部队,回师抗日。”晋州市委党史研究室负责人马丛棉说。

10月14日,吕正操在小樵村举行抗日誓师大会,毅然烧毁无线电密码本,断绝了同上级部队五十三军的一切电讯联系。部队暂称“人民抗日自卫军”,下辖3个团,约1600人,吕正操任司令员。

自卫军经过热烈讨论,决定采用白底、蓝边的长方形臂章,上面为“人民自卫军”5个蓝字,中间是一颗红星。因臂章一时还不能制作出来,士兵们就找来一些红布、红线,缝在挎包或腕套上,队伍里出现了大小不同的红星,以区别于国民党军队。

这就是著名的小樵改编。

在小樵改编一个多月前,原红军团长孟庆山受中共中央派遣从延安来到了冀中,任保属省委军事委员。“孟庆山在高阳、蠡县等地举办游击战争训练班,先后培训200多名骨干,抗日游击队在冀中各地很快发展起来。”马丛棉介绍,至1937年底,中共保属省委直接领导的抗日游击队达3000人。

1937年12月12日,人民自卫军主力奉晋察冀军区命令赴阜平整训,留在冀中的人民自卫军和保属省委领导的地方武装合编为人民自卫军游击司令部。随后,中共保属省委决定,人民自卫军游击司令部改称河北游击军司令部,孟庆山任司令员,大力开辟冀中平原抗日根据地。

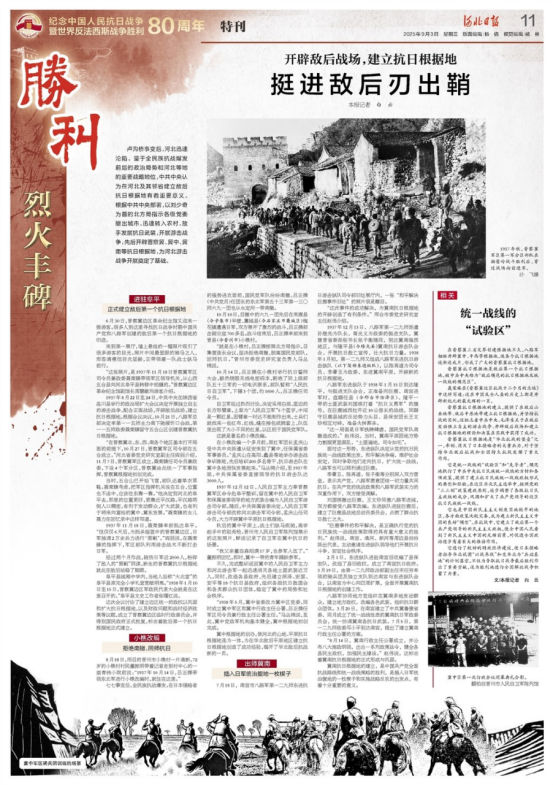

秋后的冀中平原上,战士们纵马疾驰,高举起手中的驳壳枪。晋州市人民自卫军陈列馆展示的这张照片,鲜活记录了自卫军在冀中抗日的场景。

“我父亲董自森刚满17岁,也参军入伍了。”董振明回忆,那时,冀中一带的青年踊跃参军。

不久,完成整训返回冀中的人民自卫军主力和河北游击军一起迅速消灭各地土匪武装近万人。同时,改造各县政府,先后建立深泽、安国、安平等18个抗日县政府,组织各级抗日救国会和各类群众抗日团体,稳定了冀中的局势和社会秩序。

“1938年5月,冀中省委改为冀中区党委,同时成立冀中军区和冀中行政主任公署,吕正操任军区司令员兼行政主任公署主任。”马丛棉说,至此,冀中党政军机构基本健全,冀中根据地初创完成。

冀中根据地的创办,使河北的山地、平原抗日根据地连为一体,为在华北敌后平原地区建立抗日根据地创造了成功经验,揭开了华北敌后抗战新的一页。

出师冀南

插入日军统治腹地一枚楔子

7月18日,南宫市八路军第一二九师东进抗日游击纵队司令部旧址展厅内,一张“和平解决巨鹿事件旧址”的照片很是醒目。

“这次事件的成功解决,为冀南抗日根据地的开辟创造了有利条件。”邢台市委党史研究室主任赵伟介绍。

1937年12月13日,八路军第一二九师派遣孙继先为队长、胥光义为政委的挺进支队,冀豫晋省委派秘书长张子衡随同,到达冀南滏西地区,与隆平县(今隆尧县)冀南抗日游击队会合,开展抗日救亡宣传,壮大抗日力量。1938年1月初,第一二九师又组成八路军东进抗日游击纵队(以下简称东进纵队),以陈再道为司令员、李菁玉为政委,东进冀南平原,开辟新的抗日根据地。

八路军东进纵队于1938年1月15日到达隆平,与挺进支队会合,正准备向巨鹿、南宫进军时,盘踞任县(今邢台市任泽区)、隆平一带的土匪武装刘国栋打着“抗日义勇军”的旗号,在巨鹿城西拉开近10公里长的战线,同踞守巨鹿县城的反动势力头目、县保安团长王文珍相互对峙,准备火拼厮杀。

“这一局面是日军铁蹄肆虐,国民党军队南撤造成的。”赵伟说,当时,冀南平原因地方势力割据更显混乱,“土匪遍地,司令如毛”。

面对这一形势,东进纵队决定从党的抗日民族统一战线政策出发,和平解决争端,维护社会安定,同时争取他们走向抗日,扩大统一战线,八路军也可以顺利通过巨鹿。

李菁玉、陈再道、张子衡等分别深入双方营垒,表示共产党、八路军愿意团结一切力量共同抗日。在共产党的统战政策和八路军武装实力的双重作用下,双方接受调解。

刘国栋撤出巨鹿,王文珍同意八路军进城,双方都接受八路军改编。东进纵队进驻巨鹿后,建立了巨鹿县战地总动员委员会,点燃了群众抗日救亡之火。

“巨鹿事件的和平解决,是正确执行党的抗日民族统一战线政策取得的具有重大意义的胜利。”赵伟说,南宫、清河、新河等周边县纷纷派出代表,主动邀请东进纵队领导他们开展抗日斗争、安定社会秩序。

2月1日,东进纵队进驻南宫后收编了县保安队,改组了县旧政权,成立了南宫抗日政府。3月19日,由第一二九师政治部副主任宋任穷率领的骑兵团及独立支队到达南宫与东进纵队会合,以南宫为中心向四周扩展,全面开展冀南抗日根据地的创建工作。

八路军协同地方党组织在冀南多地发动群众,建立地方政权,改编各色武装,组织抗日群众团体。3月20日,在南宫建立了中共冀鲁豫省委,同月成立了统一战线性质的冀南抗日军政委员会,统一协调冀南各抗日武装。7月5日,第一二九师政委邓小平到达南宫,提出了建立冀南行政主任公署的方案。

“8月14日,冀南行政主任公署成立,并公布八大施政纲领,出台一系列政策法令,健全各县民主政权,加强民主建设。”赵伟说,这标志着冀南抗日根据地的正式形成与巩固。

冀南抗日根据地的建立,是中国共产党全面抗战路线和统一战线策略的胜利,是插入日军统治腹地的一枚楔子和实施战略反攻的出发点,有着十分重要的意义。(河北日报记者 白云)

相关

统一战线的“试验区”

在晋察冀三省交界创建根据地不久,八路军相继开辟冀中、平西等根据地,使各个抗日根据地逐渐连成片,形成了广大的晋察冀抗日根据地。

晋察冀抗日根据地是敌后第一个抗日根据地,被中共中央称为“敌后模范的抗日根据地及统一战线的模范区”。

聂荣臻在《晋察冀边区抗战十二个月的总结》中这样写道:这在中国及全人类的历史上都是开辟新纪元的最光辉的一页。

晋察冀抗日根据地的建立,提供了在敌后山岳地带、敌后平原地带建立抗日根据地,并坚持抗战的实例。这标志着中共中央、毛泽东关于在敌后发动独立自主的游击战争、开辟敌后战场和建立抗日根据地的理论和决策在实践中获得了成功。

晋察冀抗日根据地是“华北抗战的堡垒”之一,牵制、消灭了日本侵略者的大量兵力,对于坚持华北敌后抗战和全国持久抗战发挥了重大作用。

它是统一战线的“试验区”和“先导者”,模范地执行了中共中央抗日民族统一战线的方针和各项政策,提供了建立抗日民族统一战线政权形式的典型和经验。在边区历次民主选举中,按照党的“三三制”政策建政原则,逐步调整了各级抗日民主政权的成分,巩固和扩大了共产党领导的边区抗日民族统一战线。

它也是中国新民主主义制度实施较早的地区,各方面政策比较完备,成为建立新民主主义中国的良好“模型”。在抗战中,它建立了敌后第一个共产党领导的新民主主义政权,使全中国人民看到了新民主主义中国的光辉前景,对促进全国政治进步有着巨大的推动作用。

它进行了较好的财政经济建设,使日本侵略者掠夺华北试图“以战养战”和变华北为“兵站基地”的计划落空。不仅为夺取抗日战争最后胜利作出了重要贡献,还为胜利地进行全国解放战争积蓄了力量。

相关推荐: