档案里的抗战记忆——胜利烽火映山河 京津冀兰台读档

2025年9月3日,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念日。为铭记这段伟大历史,传承不朽的抗战精神,在北京市档案馆、天津市档案馆、河北省档案馆的指导下,本报与北京日报、津云联合推出“档案里的抗战印记——胜利烽火映山河京津冀兰台读档”特别报道。

抗日战争作为近代以来中国人民反抗外敌入侵持续时间最长、规模最大、牺牲最多的民族解放斗争,不仅首次取得完全胜利,更为世界反法西斯战争的胜利作出了不可磨灭的重大贡献。华北地区是抗日战争的主战场之一。这里的人民以铮铮铁骨战强敌、以血肉之躯筑长城、以前仆后继赴国难,谱写了惊天地、泣鬼神的壮烈史诗,与全国军民共同铸就了伟大的抗战精神。

“兰台”自古承载着守护历史记忆的使命。现在“兰台”已成为档案保管机构和档案工作的代名词,档案工作者也被称为“兰台人”。本组报道以档案为桥,将厚重历史转化为可感可知的鲜活叙事,引导青年一代在文字与史实中触摸先辈的家国情怀,让抗战精神激励青年在新时代扛起责任担当,让红色基因在代代传承中永葆生机、永不褪色。

青年力量

无数热血青年义无反顾地加入抗日战争的滚滚洪流之中

青年呐喊唤起民族觉醒

读档人:董建林北京交通大学学生

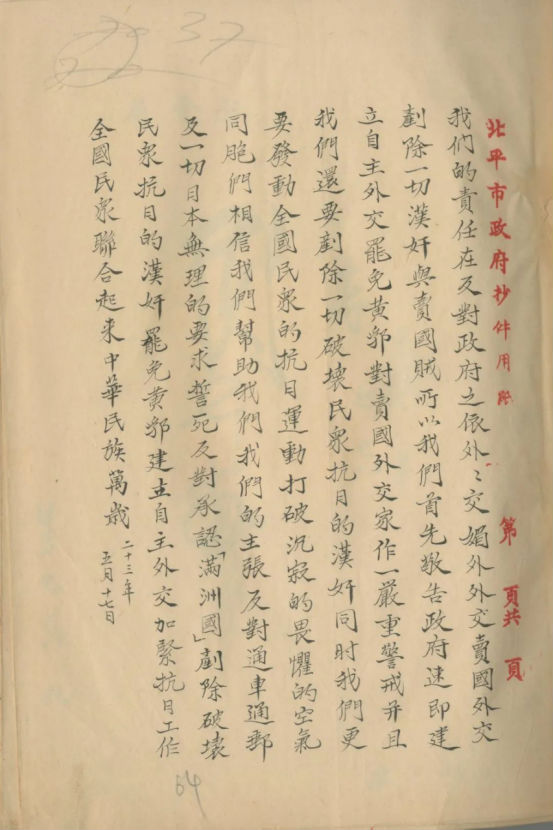

北平市政府抄《北平各大中学学生抗日联合会成立宣言》

“同胞们!相信我们、帮助我们。我们的主张:反对通车、通邮及一切日本无理的要求,誓死反对承认‘满洲国’,铲除破坏民众抗日的汉奸,罢免黄郛,建立自主外交,加紧抗日工作,全国民众联合起来,中华民族万岁!”这是北京市档案馆馆藏档案北平市政府抄《北平各大中学学生抗日联合会成立宣言》中的一段激情呼号。这份档案记录的是1934年5月17日,北平各大中学学生抗日联合会成立时,青年学生团结全体民众坚决抗日的宣言书。

当时,日寇建立“伪满洲国”已有两年,侵略的脚步由东三省向华北地区扩展。时局危急之际,中国民众抗日情绪由九一八事变后的高涨逐渐减弱,国民政府更是投敌卖国。此时的北平青年学生,已然看破日寇的狼子野心,认清国民政府的懦弱无能,同时,更看到了民众中潜藏的巨大抗日力量,于是成立北平各大中学学生抗日联合会,团结广大民众,唤起民族觉醒,为保卫中华民族誓死抗争!

每一个波澜壮阔的时代,都有一群热血青年挺身而出,他们挥洒青春,用智慧和勇气书写着属于时代的传奇。

在抗战中,青年们以实际行动诠释了什么是责任、什么是担当。他们在宣言的最后呐喊“全国民众联合起来,中华民族万岁”!这种“天下兴亡,匹夫有责”的爱国情怀和责任担当,不仅激励了当时的同胞奋勇抗敌,而且跨越时空照亮了新一代青年的前行道路,激励着我们传承伟大抗战精神,在实现中华民族伟大复兴的征程中,用青春和热血续写新时代的奋斗华章。

进步学生“义教”播火种

读档人:杨艺天津市西青区档案馆

《西郊党史资料汇编》封面

1931年9月18日,日本污蔑中国军队炸毁南满铁路的一段路轨,并以此为借口,突袭占领沈阳城,从此,中国人民开始了艰苦卓绝的抗日战争。

随着救亡图存号角的吹响,全国范围内掀起了抗日救亡运动的热潮,在天津西青大地上也发生了可歌可泣的保家卫国故事。天津市西青区档案馆馆藏的《西郊党史资料汇编》,叙述了西青革命先烈们保卫天津、英勇奋斗的光荣历史,映照着历久弥新的初心使命。

“一二·九”抗日救亡运动纪念馆坐落在天津市西青区李七庄街王兰庄村,馆内陈展详细记录了天津进步学生响应党的号召,到西郊地区王兰庄等农村进行“义教”活动,开展抗日救亡斗争,建立西郊地区第一个农村党支部的情况,真实再现了在抗日战争、解放战争的峥嵘岁月里,党在西郊地区开辟和力量壮大过程中斗争的光辉历史。

在全国抗日救亡运动高涨的形势下,为进一步扩大爱国阵线,津郊地区的学生们在暑假期间深入工农群众进行爱国抗日宣传,王兰庄等农村就是学生们开展义务教育的活动地点。学生们兴办夜校,教识字、教唱歌,进行演讲和话剧表演,向广大农民宣传抗日救国的道理,提出了“农民大众团结起来,保卫自己的田园”的号召,还组织群众进行抗日游行,领导群众开展抵制日货的斗争。

在短短的暑期里,“义教”工作取得显著效果,培养了一批积极分子,播下了革命种子,为近郊农民运动的兴起奠定了良好开端。1936年9月,王兰庄党支部成立,先后发展多名同志入党,“一二·九”运动也成为津郊地区传播抗战精神的摇篮。

平山团子弟兵奋战传美名

读档人:许晓晓河北省档案馆编研开发部

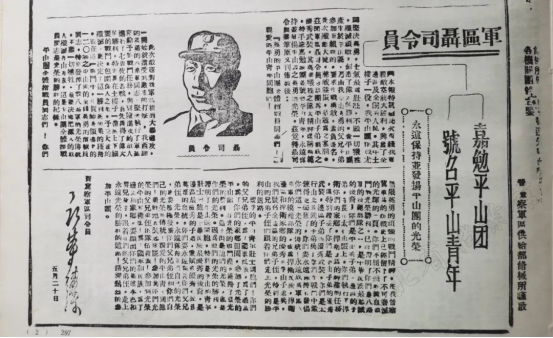

《抗敌报》刊发的《嘉勉平山团号召平山青年永远保持并发扬平山团的光荣》嘉勉令

1939年5月20日出版的《抗敌报》头版显著位置,刊登了晋察冀军区司令员聂荣臻颁发的《嘉勉平山团号召平山青年永远保持并发扬平山团的光荣》嘉勉令。

“平山团历来作战勇敢,素有盛名”,嘉勉令说,“你们是平山子弟的优秀武装,是边区子弟的优秀武装,你们是太行山上铁的子弟兵!”正是因为聂荣臻对平山团的称赞,子弟兵这一亲切称谓由此成为人民军队的代称,迅速传遍了中华大地。聂荣臻为什么要专门嘉勉平山团?子弟兵这一称谓,又有着怎样的来由?

1937年7月7日,抗日战争全面爆发。同年10月3日,八路军120师359旅副旅长王震率部来到平山县洪子店镇,号召平山县的共产党员组织平山人民参军抗日。

共产党员带头参军,革命的洪流在平山县汹涌澎湃、不可阻挡。父送子,妻送郎,兄弟竞相上战场。短短一个月零三天,就有1700名平山子弟报名参军。1937年11月7日,这支队伍告别家乡奔赴抗日战场,被整编为八路军120师359旅718团。因为这些新兵全部来自平山,所以718团又被大家亲切地称为“平山团”。平山团和别的队伍不一样,都是用村名点名,东黄泥、西黄泥、南庄、北庄、西柏坡……这些村多了,一口气数不完。

1939年5月,平山团在山西五台山地区的上下细腰涧与日军进行战斗,激战七昼夜后,我军完胜,共毙伤日军1000余人,俘敌11名,此次战斗创造了359旅对日作战以来最光辉的范例。为此,聂荣臻专门发布命令嘉勉平山团。

抗战期间,仅有25万人口的平山县陆续输送1.2万余名青年参加八路军。这些平山团子弟兵拿起枪杆能打仗,扛起锄头会种田。抗战太行山,他们被嘉奖为“太行山上铁的子弟兵”;垦荒南泥湾,平山团战士一直保持着全旅领先的开垦纪录。

千里征战人未还,铮铮铁骨英雄团。这些在外征战的平山团战士大多没能魂归故里,但他们前赴后继、兄终弟及、铁血奋战的精神,是一座永远耸立于人民心中的丰碑,激励着一代又一代燕赵儿女砥砺前行。

深入敌后

敌后武装斗争的开展使敌人陷入了人民战争的汪洋大海

在敌人身边架起秘密电台

读档人:魏巍天津市档案馆宣传部

河北省委秘密电台旧址

抗战时期,党中央始终高度关注天津地区的抗日斗争,在敌后游击战和城市斗争中作出许多重要指示。当时,电报是中央与地方联系的重要桥梁。

1938年4月20日,毛泽东致电晋察冀军区司令员聂荣臻等,要求他们“应设法与天津建立交通,调平津一批干部到你处工作”。按照毛泽东的指示,河北省委不仅在天津建立了与晋察冀抗日根据地联系的秘密电台,而且还通过地下党员宋敏之,在意租界以商店为掩护,建立起与根据地联络的交通站。

与此同时,为及时接收党中央和北方局的指示,加强与周边抗日游击区联系,1938年4月,在时任天津市委书记姚依林、党员张洁清的领导和筹划下,共产党员、清华大学无线电专业学生王光杰(后改名为王世光)和地下党员王兰芬在天津英租界62号伊甸园建立秘密电台。二人假扮夫妻以做掩护,一人负责电台,一人当助手,秘密开展工作。姚依林亲自编定电台的呼号和密码,并坚持每天阅发电报。在《姚依林关于1936—1938年在天津开展工作情况的回忆材料(节选)》这份档案中记载:“那时天津有一电台与中央联系,是1937年建立的,直到1943年、1944年,负责人是王世光。”

由于交通站和秘密电台的建立,党中央和北方局与河北省委建立了密切联系。毛泽东经常以“天津来电”为代号,将河北省委向中央的请示报告转发聂荣臻等,并作出相应指示。从1937年底至1938年11月,党中央和北方局给河北省委的指示电达70余份之多,并经常以“鸣之兄”为代号向省委书记马辉之发出指示。这些电文也直接领导了冀东抗日暴动,天津成为暴动的中心。

1938年7月6日,河北省委根据中央指示,在八路军宋时轮、邓华第四纵队的配合下,领导发动了十余万人参加的冀东抗日暴动。暴动爆发后,抗日烽火迅速燃遍冀东20余个县。蓟县、宝坻、武清、宁河等地人民纷纷加入,壮大了暴动的声势和力量。冀东暴动有力打击了日本侵略者的嚣张气焰,极大地鼓舞了冀东人民的抗战热情,为盘山抗日根据地的创立奠定了坚实基础。

武工队敌后斗争智勇双全

读档人:宋鑫娜北京市档案馆编研处

《九分区武工队如何开辟地区》封面

提起敌后武工队,很多人脑海中会闪现出李向阳这个光辉而经典的人物形象。武工队产生于华北敌后抗战最为艰苦的时期,以冀中九分区武工队最为活跃。这支队伍由40余名政治过硬、作战勇敢、能文能武的精干人员组成,下编3个小队,每小队十人左右。这也是《敌后武工队》小说的故事原型。

保存在北京市档案馆的《九分区武工队如何开辟地区》这份档案,详细记述了武工队开展工作的方式方法。

“武工队”虽然以“武”字当头,但攻心为上的政治宣传却是一项重要工作内容。在档案中,我们也能捕捉到这方面的信息:“青纱帐起来以后,敌后武工队采用分组喊话,扩大声势的宣传方式。部队进驻清苑县北大冉村后,为开展工作,武工队分为警戒组、喊话组。喊话则又分为围楼、街头、高墙等组,同时进行。”

此外,敌后武工队对人员的政治素养要求很高,不仅要全面掌握党的对敌斗争政策和策略,还要具备演讲才能,能写标语,善于做敌军工作和群众工作。档案中的《冀中九分区开展工作的调查方法》也提到了以宣传教育为主的工作方式:“在伪干中选择较好者给以教育,以招待我们为名,成为我们的情报员,了解伪干内幕及村子情形,也很有效。”

1942年至1943年是抗日战争最残酷、最艰苦的时期。那时,武工队员坚持在敌人的眼皮底下活动,昼伏夜出,有时一夜要转移好几次。档案里《隐蔽的工作方法》中也印证了在敌占区工作如履薄冰的现实:“我们活动不发火光,不高声说话,消灭痕迹,夜晚过十字路口,进村前后设后卫班,倒穿鞋,或后退走路,以迷惑敌人。”

抗战后期,随着战争形势的变化,敌后武工队的编制也发生了改变。1943年秋,冀中军区的武工队开始扩编,工作内容也由原来的宣传策反、惩治汉奸转化为端岗楼、拔据点和打游击,而那时,武工队的性质已与游击队一样。同年10月,九分区武工队开赴津南,配合津南支队开展武装斗争。1945年8月,敌后武工队在圆满完成抗战使命之后,悄然退出了历史舞台。

平原游击战壮大敌后武装

读档人:张月河北省档案馆地方志部

吕正操撰写的《平原游击战的几点经验》

“我们都是神枪手,每一颗子弹消灭一个敌人;我们都是飞行军,哪怕那山高水又深……”这首《游击队歌》大家一定不陌生吧,抗日战争时期,咱们河北是开展游击战争的重要战场。《雁翎队》《地道战》《平原游击队》等一系列家喻户晓的影视作品,其素材大多出自于冀中抗日游击战。

1942年10月21日,时任冀中军区司令员吕正操撰写了《平原游击战的几点经验》一文。它分三个部分记述了在无险可守的平原地带如何坚持游击战,并深刻论证了八路军必胜、日军必败的必然趋势。

1937年七七事变后,面对民族危机,八路军及时开赴华北抗日前线。时任红军团长的孟庆山受党中央派遣从延安到河北家乡发展敌后抗日武装力量,并担任了中共保属省委军委主席。

他克服重重困难,积极组织群众,举办游击训练班,培养了一大批优秀游击骨干,以中共保属省委领导的抗日义勇军为基础的武装队伍不断扩大,1937年12月,队伍被正式定名为河北游击军,孟庆山任司令员。

几乎与此同时,在全面抗战爆发后,吕正操率领国民党53军691团拒绝南撤,回师冀中,与地方党组织紧密合作,发动群众,组建人民自卫军,在平原上点燃熊熊抗日烈火。

毛泽东在《抗日游击战争的战略问题》一文中提出:一般说来,游击队当分散使用,即所谓“化整为零”。形象概述了游击队的作战特点。

正是这些灵活机动的游击战术,使八路军在武器装备处于绝对劣势的条件下,不断壮大敌后武装,并最终取得了抗日战争的胜利。

烽火记录

抗战烽火中无数中华儿女以血肉之躯筑起我们新的长城

《晋察冀日报》盛赞反扫荡胜利

读档人:孙佳源河北省档案馆办公室

《晋察冀日报》刊登的《论晋察冀边区反扫荡战的伟大胜利》

1940年,抗日战争处于最困难的战略相持阶段,日军在华北地区推行“囚笼政策”,不断压缩抗日根据地的活动空间。为打破敌人的封锁,八路军总部决定实施一次以破袭日军交通线为主要目标的大规模攻势作战。

1940年8月20日晚,晋察冀军区司令员聂荣臻指挥军区部队,向正太路全线突然发起进攻,先后攻克了娘子关、井陉煤矿等战略要地。随后进行的一系列战斗,抗日军民拔据点,毁交通,炸桥梁,致日军损失惨重。

同年9月下旬,八路军总部下达扩大百团大战第一阶段战果的命令,战斗迅速扩及华北大部分地区及主要交通线,日军在华北地区的交通通讯陷入瘫痪。百团大战历时五个多月,前后参战兵力达105个团,战役取得重大战果,极大鼓舞了抗日根据地军民的士气。

百团大战是抗日战争相持阶段,八路军在华北地区发动的一次规模最大、持续时间最长的战役。1941年1月28日的《晋察冀日报》刊登了《论晋察冀边区反扫荡战的伟大胜利》,文章写道:“中共中央于1940年7月7日发表宣言,号召全国应该加紧团结起来,克服这种危险与困难。另一方面,八路军总部决定将旨在打破日军‘囚笼政策’的大规模攻势作战,立即付诸实施,以争取华北战局向更有利的方向发展,进而振奋全国的抗战精神。”同时,这篇文章还描述了百团大战胜利后人们的喜悦心情。河北作为这场战役的主战场之一,在百团大战中贡献了巨大力量。

百团大战的胜利充分证明,即使面对再艰难的局面,只要有中国共产党及其领导的人民军队在,我们就不会被压垮,革命先辈奋起反抗、浴血奋战的精神,值得新时代的我们去学习和继承!

邮务员呈文报告古北口日寇暴行

读档人:鹿璐北京市档案馆编研处

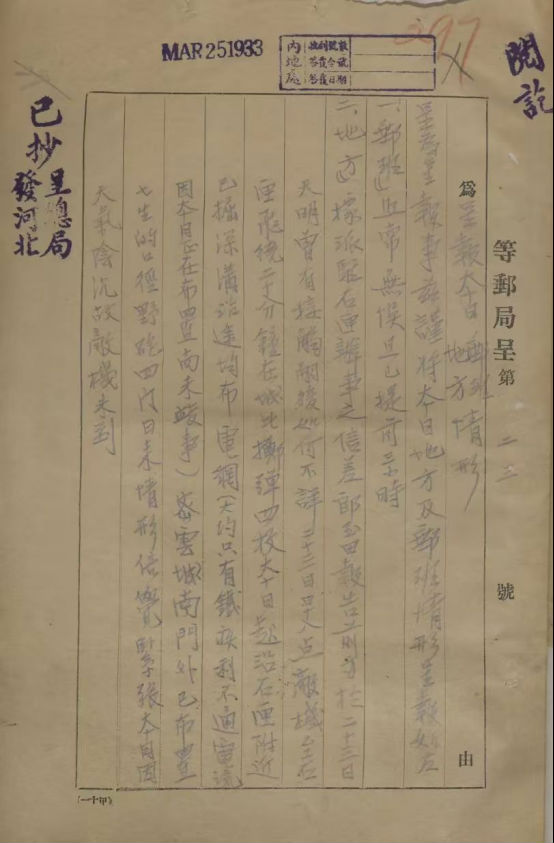

邮务员给北平邮政局关于古北口战况的呈文报告

1931年九一八事变后东北沦陷,日本侵略者进一步入侵华北。1933年中国军队与日军在长城沿线展开激战。长城抗战古北口战役期间,北平邮政局为掌握前线战况,特派邮务员赴密云、怀柔等交战区域实地探查,后将所见所闻形成报告。

这份档案的日期是1933年3月11日,邮务员在报告中写道:“北平至古北口间邮路因口地作战,人员无法居留,加以日间飞机轰炸,夜间炮火猛烈,暂时不易通过,是以目前邮班只可由石匣至北平求最速之邮班。”“于廿五日夜内已闻前方彻夜炮声隆隆,至天明六点余,敌机到石匣一架,往返数次掷弹五枚,弹落南门外菜园,炸死三人,炸伤二人。又东门城角落一弹,将城门楼炸毁。现石匣城内除军人外,仅有几人作小贩者等云。”“回思各差自三月初旬以迄现在无不冒死从公,其忠可嘉,其情可悯,巡员等思及各差不禁心胆为碎,噫!我忠勇之部属,于长期炮火中声嘶力竭之余,仍归如斯结果……”

我们从档案内容可知,日军已经开始对古北口地区进行猛烈轰击,中国守军和当地的百姓伤亡惨重。档案同时也反映出一名普通邮务员对家国命运的担忧,他们身处战火却依然忠于职守的责任担当跃然纸上。

长城抗战是九一八事变后中国军队在华北进行的第一次较大规模的抗击日本侵略者的战役。古北口战役打响了北京地区抗战的第一枪,也是日军侵华后遇到的第一次大规模抵抗。这份档案从邮务员的视角看古北口抗战,更加真实地反映了战争的细节,同时也表现了普通邮务员“天下兴亡,匹夫有责”的爱国情怀。

重庆《大公报》报道锄奸大快人心

读档人:赵鲁东天津市档案馆技术保护部

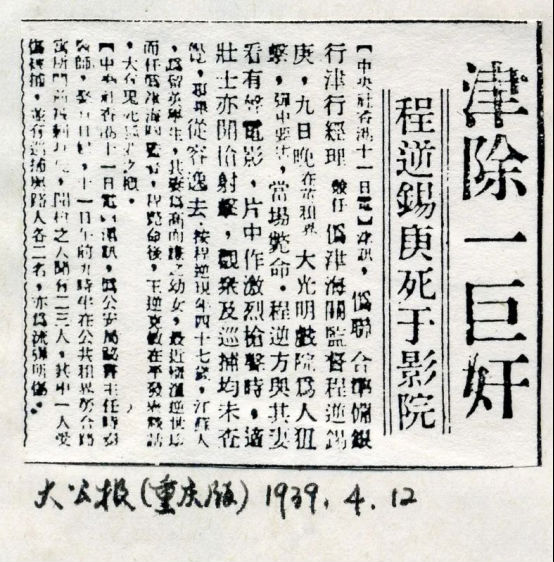

重庆《大公报》刊载的《津除一巨奸》报道

在一些谍战题材的影视作品中,经常会看到关于刺杀的情节。下面为大家讲述的,就是一个抗战期间发生在天津的刺杀事件。

1939年4月9日,天津大光明电影院的放映厅内正在播放电影。突然,枪声响起,一男子应声中弹,当场毙命。经现场查验,被刺者是日伪天津海关监督兼伪联合准备银行天津分行行长程锡庚。他在华北地区推行伪“联银券”,并对拒不执行的爱国实业家、金融界人士进行疯狂弹压。4月12日,重庆《大公报》以“津除一巨奸”为题对此事进行了报道。

在20世纪30年代的天津,汉奸被刺杀的事情并不鲜见,接连的刺杀行动,让饱受日伪政府压迫的百姓和爱国人士拍手称快,而敌伪汉奸则人人自危,闻风丧胆。那么,这一连串刺杀的背后执行者到底是谁呢?

1939年4月13日,日伪天津市警察局局长郑遐济给日伪天津特别市市长温世珍的呈文,详细陈述了程锡庚被刺杀的经过:“查英租界朱家胡同河沿大光明电影院,于本月九日下午七时二十分,有一身着咖啡色西装少年,年约二十岁,身体瘦小,至该院机房,声称找人……至八时三十五分,于幕上映片紧张之间,楼上忽闻枪声,观客紊乱,夺门而逃,后经英工部局捕探赶到,方悉中国联合准备银行天津分行行长程锡庚被击身死。”同时,郑遐济在给温世珍的呈文中还分析表述:“此案当非私人仇恨,想系有组织之党共暗杀机构派遣党徒所为。”

在当时,天津的确存在一个年轻人自发组成的组织,他们是由耀华中学、南开中学等学校爱国学生组成的抗日杀奸团,前面提到的刺杀案件,正是他们当中的祝宗梁、孙惠书等爱国热血青年所为。

除了惩处汉奸之外,抗日杀奸团还积极开展抗日宣传、破坏日本军事设施等活动,成员一度发展到近百人,其活动一直持续到了抗战胜利。

相关推荐: