河北日报冀平文章:挺起不屈的脊梁

挺起不屈的脊梁

——写在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际

(一)

9月3日,一个中华民族永远铭记的日子。

就在今天,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在天安门广场隆重举行。

此刻,秋风掠过太行,漫山的松柏笔直挺立,宛如等待庄严检阅的队伍。

太行不语,却把历史刻进每一块岩石的纹路里。

那是一段血与火的岁月。面对残暴的日寇,太行山把头高高昂起。这座山脉,成为中华民族抗击侵略的脊梁。

在这里,狼牙山五壮士为掩护大部队和群众转移,将日军引上峰顶,打完最后一颗子弹后毅然跳崖。

在这里,八路军击毙了有“名将之花”之称的日军中将阿部规秀,沉重打击了敌人的嚣张气焰。

在这里,成千上万农民放下锄头拿起枪,成就了“九千将士进涉县,三十万大军出太行”的奇迹。

…………

“看吧!千山万壑,铜壁铁墙,抗日的烽火燃烧在太行山上。气焰千万丈!”

太行山上的硝烟,是全国抗战的缩影,更是不屈精神的生动写照。

14年奋勇抗争。全体中华儿女为国家生存而战、为民族复兴而战、为人类正义而战,在世界东方筑起一道坚不可摧的钢铁长城。

14年荡气回肠。我们取得了近代以来抗击外敌入侵的第一次完全胜利,彻底粉碎了日本军国主义殖民奴役中国的图谋,坚定了中国人民追求民族独立、自由、解放的意志。

这一伟大胜利,开辟了中华民族伟大复兴的光明前景,开启了古老中国凤凰涅槃、浴火重生的新征程。

(二)

“从来燕赵多豪杰,驱逐倭儿共一樽。”

抗战期间,朱德总司令用一首《太行春感》,写出对击败日寇、夺取胜利所怀的战斗豪情和信念。

河北是革命的土地,英雄的土地。在中国人民抗日战争史上,河北是除东北三省以外,坚持抗战时间最长的地区。从巍巍太行到冀东大地,从长城脚下到冀中南平原,河北人民英勇不屈的抗争如同滚滚洪流。

历史不会忘记,这里承受的巨大牺牲。潘家峪惨案、梅花镇惨案、平阳惨案……侵略者铁蹄所至,家园化为瓦砾,哀声遍于四野。在整个敌后抗战中,河北伤亡548万余人,占到当时全省人口总数的五分之一。

历史不会忘记,这里是华北敌后抗战的主战场。全面抗战爆发后,中国共产党在河北广大地区创建抗日根据地。各根据地军民最多时抵御了三分之一的侵华日军、一半以上的伪军。

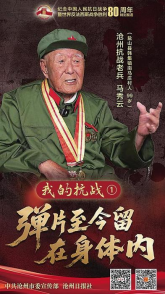

历史不会忘记,这里是英雄辈出的热土。白文冠、马本斋母子两代守节,节振国刀劈鬼子威震敌胆,魏春波毁家纾难抗日到底……一个个可歌可泣的英雄人物,展现了爱国主义的英雄气概和大义凛然的民族气节。

赤子之心,血肉长城;燕赵豪气,光照千秋。河北人民在中国共产党的领导下众志成城、浴血奋战,谱写了气吞山河的燕赵壮歌,为抗战胜利作出了重要贡献。

(三)

硝烟早已远去,山河换了新颜。

今天,穿隧跨谷的太行山高速在山间蜿蜒,车流沿着山势穿梭;山脚下的村落更添几分宁静,民宿里透着灯光,游客们坐在院落里听老人讲抗战故事。太行山就像一座历史丰碑,默默注视着这片土地从战火纷飞走向繁荣安宁。

此情此景,让人心生感怀:用鲜血与生命写就的抗战史,究竟给我们留下了怎样的启示?

我们叩问,是谁将四万万同胞拧成一股绳,在危亡时刻举起照亮黑夜的火炬?

我们叩问,是谁以血肉之躯共赴国难、同御外侮,成为抗战最坚实的力量之源?

我们叩问,是什么让枪林弹雨中的冲锋永不退缩,让饥寒交迫里的坚守始终滚烫?

我们叩问,怎样才能让曾经的苦难不再重演,让来之不易的和平永续传承?

(四)

中国共产党的中流砥柱作用是中国人民抗日战争胜利的关键。

1943年,又一个7月7日。爱国将领续范亭在晋西北《抗战日报》撰文:“中国近代产生了一个新的巨人,这个巨人足抵长江,头在延安,两只巨手把握了泰山与恒山,他的脊骨就是南北贯通两千里的太行山。”

“太行山高,可以呼远。”这个巨人,就是捍卫民族独立最坚定、维护民族利益最坚决、反抗外来侵略最勇敢的中国共产党。

“要抗日,不找共产党怎么行?”

1937年10月,共产党员、时任国民党东北军第53军第691团团长的吕正操,率部走上在中国共产党领导下独立自主开展抗日游击战争的征途,后来成了威震冀中平原的“吕司令”。他生前接受本报采访时,曾说出这样的肺腑之言。

历史,总是默默做出选择。中国共产党之所以成为抗日战争的中流砥柱,是时代的呼唤,是人民的意志。

这个中流砥柱,凝聚人心、点燃希望。

是中国共产党吹响了挽救民族危亡的第一声号角;是中国共产党从民族大局出发,全力促成西安事变的和平解决;是中国共产党积极倡导建立抗日民族统一战线,为抗日战争的最终胜利奠定基石。

这个中流砥柱,组织群众、武装群众。

抗战爆发后,河北人民在中国共产党领导下,凝聚成坚不可摧的血肉长城。农救会、工救会、青救会、妇救会、文救会、儿童团、抗敌后援会等各种抗日团体如雨后春笋纷纷成立。千千万万人集结于抗日旗帜下同心同德、共挽危亡。

这个中流砥柱,挺膺担当、冲锋在前。

中国共产党领导的八路军三大主力115师、120师、129师挺进华北,创建晋察冀、晋冀鲁豫、冀鲁边等敌后抗日根据地,连战连捷,迅速打开河北抗战新局面。这些根据地如尖刀直插日寇心脏,极大消耗敌军有生力量,为抗战最终胜利作出不可磨灭的贡献。

这个中流砥柱,与人民鱼水情深、血脉相连。

1942年,晋察冀抗日根据地遭受日寇残酷“扫荡”,又逢旱灾,军民生活十分困难,以采摘树叶代粮充饥。为了保证百姓能够果腹,聂荣臻司令员要求晋察冀军区政治部发布训令,禁止部队采摘村庄方圆15里以内的树叶。独特的“树叶训令”,折射出抗日军民之间的深厚感情。正是依靠这样的鱼水关系,共产党领导八路军度过了抗战的艰难岁月,取得了最后胜利。

中国共产党人以自己的政治主张、坚定意志、模范行动,支撑起全民族救亡图存的希望,引领着夺取战争胜利的正确方向,成为夺取战争胜利的民族先锋。

(五)

“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中。”

太行山下,清漳河畔。在涉县八路军一二九师纪念馆,有一块《粉碎日军围攻“扫荡”次数统计》的展板。展板显示,从1937年12月到1944年10月,日伪军对晋冀鲁豫根据地的“扫荡”多达25次。

狂风暴雨般的“扫荡”“蚕食”“铁壁合围”,为什么没有把根据地摧毁?

答案就是“人民”二字。

人民的力量,如大地般深厚。

“母亲叫儿打东洋,妻子送郎上战场。”1942年2月,摄影师沙飞在平山县南庄村拍摄了一组照片,把青年农民入伍的过程记录下来,并以歌曲《在太行山上》中的这句歌词为题,反映了群众踊跃参军报国的动人场景。

这样的场景,在当时的河北处处可见。9万人的阜平县,2万人参军参战;25万人的平山县,1.2万人参军……保家卫国,燕赵儿女义无反顾。

人民的智慧,如丰富的矿藏。

冀中平原,百姓用锄头开凿出纵横交错的地下通道,将无险可守的平原,变成坚不可摧的堡垒;白洋淀上,雁翎队乘风破浪,凭借水乡优势开展游击作战,毙伤俘日伪军千余人,书写了水上歼敌的抗战传奇……

在极端艰苦的环境中,河北人民以无穷的创造,让侵略者陷入人民战争的汪洋大海。

一场场胜利,一个个奇迹,彰显了人民群众的力量和智慧,也深刻昭示我们:人民永远是历史的创造者。

(六)

“四万万人齐蹈厉,同心同德一戎衣。”

当团结一致的信念融入血脉,当众志成城的力量汇聚成河,我们便拥有了比山更坚固的屏障。

团结,就是要万众一心、同仇敌忾。

1940年8月,名震中外的百团大战打响。“男女老少都下山,小孩大人组成团,女人顶个男人干,拆轨破路割电线,枕木烧着冒狼烟……”在正太铁路破袭战中,河北人民与八路军一起,冒着枪林弹雨割电线、拔道钉、取枕木、拉钢轨,摧毁日寇的后勤命脉。

团结,就是要大公无私、坦诚相待。

1940年3月,党中央明确提出在根据地政权中实行“三三制”,即在政权人员分配上共产党员占三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一,建立起一切赞成抗日又赞成民主的人们的政权。河北各抗日根据地模范执行了党的抗日民族统一战线政策,与各抗日阶层、政党、团体等广交朋友,凝聚起救国图存的强大力量。

团结,不分民族,不分国界。

1937年至1944年,马本斋指挥所部回汉战士同日伪军作战,转战于冀中平原、渤海之滨,驰骋于冀鲁豫广大敌后战场,进行大小战斗870余次。这支队伍被毛泽东同志誉为“百战百胜的回民支队”。

在冀中前线的4个月里,白求恩行程1500余里,救治伤员1000多名;柯棣华冒着枪林弹雨抢救伤员,曾连续工作三天三夜。他们与河北军民风雨同舟的故事穿越时空,闪耀着国际主义精神的光辉,映照着人类守望相助的信仰。

残酷无情的战争,唤醒了最强韧的团结;共赴生死的携手,筑造了最坚固的堡垒。

团结就是力量,团结才能胜利。能团结奋斗的民族才有前途,能团结奋斗的政党必将立于不败之地。

(七)

巍巍太行屹立于华北大地,精神的山脊耸立在每一个人心中。

潘家峪惨案中的幸存青年,拿起枪组成“潘家峪复仇团”,奋勇杀敌,威名远扬;当酷刑加身,12岁的温三郁咬紧牙关只说“不知道”,被砍断五指仍坚守秘密保护游击队员;被叛徒出卖,15岁的杨文聚双臂尽断仍挺立冲锋,双腿被砍仍怒骂敌寇……

回望那段烽火岁月,我们可以清晰触摸到深植于民族血脉中的不朽精神。

这精神,是天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀。“以最后一滴血,为民族争生存,以最后一滴血,为国家争独立,以最后一滴血,为军人争人格。”在山海关南门外的榆关抗战纪念碑上,中国守军慷慨激昂的战斗口号被永久镌刻。殷殷爱国情,化作以身许国的强大力量,为抗战胜利源源不断地注入精神动能。

这精神,是视死如归、宁死不屈的民族气节。冀南区第一个民选抗日政府县长郭企之,面对威逼利诱不为所动,纵身跳入敌人为活埋他而准备的土坑。当黄土埋过他的胸口时,敌人又一次劝降“不能暂时投降吗?”他用尽最后气力回答,“不能,一分钟、一秒钟也不能”。千千万万个抗日英雄以铮铮铁骨坚守了民族气节,捍卫了民族尊严。

这精神,是不畏强暴、血战到底的英雄气概。香城固“平原歼敌第一役”,击毙日军250多人;响堂铺战斗,毙伤日伪军400多人;雁宿崖战斗,歼敌500余人;黄土岭战斗,歼敌900余人,打得敌人心惊胆战……面对武装到牙齿的日军,河北军民以无比的勇毅和决绝,投身于一场场惊心动魄的抗争,尽显英雄本色。

这精神,是百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。“万众一心保障国家独立,百折不挠争取民族解放”,横批“抗战到底”。华北平原上的一个庄户人家写下的这副对联,发出同日本侵略者血战到底的怒吼。信念如炬,九死未悔。无论条件多么艰苦,无论战争多么残酷,无论牺牲多么巨大,河北军民抗战必胜的信念从未动摇,光复河山的决心从未改变。

伟大抗战精神,蕴含红色基因,激扬天地正气,永远是激励中国人民克服一切艰难险阻、为实现中华民族伟大复兴而奋斗的强大精神动力。

(八)

“团结就是力量,团结就是力量,这力量是铁,这力量是钢,比铁还硬,比钢还强……”1943年,一首旋律激昂的歌曲从平山县北庄村唱响,迅速响彻巍巍太行,传遍长城内外,将无数热血赤子的心紧紧相连,凝聚起一个民族排山倒海的惊人力量。

当炮声与号角归于沉寂,那曾激荡于救亡图存最前线的团结之力,随着时光的淬炼愈加深厚凝重;那曾闪耀于血火之中的团结之光,在新时代新征程上愈加璀璨夺目。

对历史最好的纪念,就是创造新的历史。

在河北这片英雄的土地上,燕赵儿女正众志成城进行新的创造——加快建设经济强省、美丽河北,奋力谱写中国式现代化建设河北篇章。

把“团结就是力量”一直传唱下去,在党的旗帜下团结成“一块坚硬的钢铁”,我们就一定能汇聚起无坚不摧的磅礴力量,在新时代新征程上继续创造令人刮目相看的新的奇迹。

相关推荐: