长城深评 | 到博物馆去,看见“历史的拼图”

这是武强年画博物馆第一展厅顶部天井中展示的武强年画代表作《六子游戏图》。

观众在浙江省博物馆完成的文创作品。

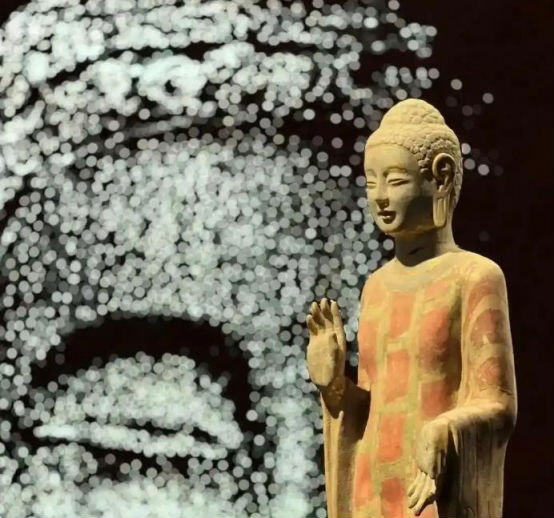

青州佛造像,迷人的东方微笑。

你有多久没进过博物馆了?到一座城市你会首选去博物馆吗?你喜欢什么样的博物馆?

每一座城市都不外是堆叠的高楼大厦,而博物馆却各各不同。安静地、沉稳地立在那里,向你轻轻述说这块土地的沧桑过往。奔涌的热血,绽放的文明,就像骤然被火山覆盖的庞贝古城一样,凝结成历史的一个具象切片。

经由一个个切片,我们在这里看见文明曾经的模样,清晰地感知到脚下这块土地的凉热。神游四荒八极,心骛上下千年。

今天是“5·18国际博物馆日”,今年的主题是“快速变化社会中的博物馆未来”。博物馆如何真正成为文化的连接者、创新者和守护者?如何与时代共振?

这无疑是一个宏大的命题,而对于每一个生命个体而言,不妨先走进博物馆。让博物馆“热”起来!

1

这两年,有一个“小大博物馆”持续火爆。这就是山东的青州博物馆,虽然是个县级馆,却评上了首批“国家一级博物馆”,每年都吸引很多人跑去打卡参观,热度堪比大馆、老馆。

青州博物馆为什么这么火?其中,“青州的微笑”功不可没。这里的青州龙兴寺400余尊佛教造像,时间跨度从北魏到北宋,且多呈现微笑面相,其笑容澄澈、宁静、安详,甚至不无人间烟火气息,故而被誉为“东方美学的奇迹”。

有特色,所以热力强大。去年底一场直播,就吸引超268万网友观看。

正如青州博物馆馆长曾磊所言,“如果说大馆是顶级国宝的‘群英荟萃’,那么小而美的县级博物馆则蕴含了更多历史细节,就像是‘历史的拼图’,细腻而丰富地展现着地方文化的独特魅力。”

触摸一块块撒落大地的历史拼图,可以看到历史文化的肌理,也能更深切地理解现实。

像这样的“小而美”博物馆,在河北大地上也有不少。诸如蔚州博物馆、定州博物馆、邺城博物馆、霸州博物馆、武强年画博物馆等,各有千秋,都很有“网红气质”,受到很多参观者的追捧。

拿武强年画博物馆来说,这里藏有明、清以来历代武强年画古版和纸质资料11388件,浓郁的乡土气息、丰富的民间文化,释放出强大的吸引力。冯骥才为它题词,“应说年画百家好,自是武强天下雄”;漫画大咖丁聪、方成、苗地等称其为“民间艺术敦煌”。

近年来,很多地方都在兴建博物馆,这当然是斯文盛事,但也应注意追求专精、讲求特色。毕竟,大有大的魅力,小有小的精彩。大馆不妨博大精深,传承有序,底蕴厚重,而数量最多的中小馆或可立足“小而精”“小而美”,或深耕行业、或主打地域、或专注特色。

2

博物馆里,流淌的当然是“过去的故事”。中华文明源远流长、地域广大,跨越千年不为长,横亘千里不为广。一看文物的简介,一下就“思接千载”了。

然而,讲述历史并不是要回到过去,而是要努力搭建一座座桥梁,引领着当代人与传统接驳,与历史对话。

博物馆的展品可以“高冷”,格调可以“高雅”,但也要尽可能多一些创新意识,使之与现代人产生连接,形成共情,共享人间烟火气息。

历史也好,传统也罢,是镜鉴,是观照,是血脉。“收百世之阙文,采千载之遗韵”,就是为了把艺术创造力与中华文化价值融合起来,把中华美学精神与当代审美追求结合起来,激发新的生命力。

如今,很多博物馆都在喊年轻人“做文创”,亲手修复陶瓷碗、依据传统工艺流程自制油纸灯笼、螺钿胸针,制作流沙笺团扇等,这样的场景被描述为“参与式博物馆”,一个观众能够围绕藏品进行创作、分享、交流的场所。

在苏州丝绸博物馆,各种蕴含苏州文化元素的卡通刺绣,通过自由拼贴的方式制作成个性化定制文创;河南博物院推出的“考古盲盒”,结合了盲盒逻辑和互动体验,一度遭遇线上线下“卖断货”的热捧。

类似“现象级”文创产品,除考古盲盒外,还有甘肃省博物馆的铜奔马毛绒玩具,以及中国国家博物馆的凤冠冰箱贴,均风靡一时。

在河北,观众可以到武强年画博物馆现场体验制作年画的乐趣。河北博物院也推出河博文创空间、河博集饰、主题邮局等多个文创商店,提供丰富多彩、别具特色的文化衍生品、地方非遗作品,让观众把“博物馆”带回家。

文创让观众直接和文物发生连接,文物不再冷冰冰,而是可触摸、可感知、有温度的。这中间,动人的是满满的情绪价值,还有对历史、传统、文化的“同情之理解”。

从“物的集合”转向“人的连接”,也让博物馆兼有了守护者与传承者的身份。

3

时代在发展,社会在进步,文物也因技术的加持而活起来了。

如今,很多博物馆纷纷建设“云上博物馆”,打造VR精品文物数字互动体验,引入数字虚拟影像技术,推出云直播、云逛馆、云讲座等活动。

在光与影、声与像、历史与现实的交织中,历史遗迹从静态陈列转为多维对话,文物不再是冰冷的历史遗存,而过往的排队参观模式,也升级为沉浸式的体验互动。

当科技让千年文物“开口说话”,文物已突破时空阻隔,愈发活色生香了。

这在以往难以想象。然而,这就是现实。

戴上VR眼镜,郑州博物馆《丝绸幻旅》将丝路文化与现代科技搬入文博场馆;混合现实,古荥汉代冶铁遗址博物馆“MR冶铁工场”把炉火照天地的冶炼场景真实重现;郑州文庙的《孔子印象展》则借助数字化手段,让游客突破时空界限与至圣先师隔空对谈。

此外,南京城墙博物馆创新推出的“AR+解谜”沉浸式社教活动,以数字科技为桥梁,将明城墙砖石间的故事,转化为可触、可感、可互动的文化密码,让人“身临其境”触摸历史脉络。

不必讳言,数字技术的飞速发展,推动博物馆正在经历一场深刻的变革。从智能编目、自动化研究到依托VR、AR实现沉浸式叙事,数字技术与人工智能驱动型工具正在重塑博物馆与公众进行联结以及保护文化遗产的方式。

这也是一种“向未来”。

数据显示,2024年5月,国家文物局发布的数据显示,全国备案博物馆总数从2012年的3866家增加到2023年的6833家,平均每1.2天新增一家博物馆。截至2024年年底,河北省备案博物馆也达到382家。

数量众多、类型丰富、体系完备的博物馆,见证历史,承载文化,也关乎文化引流、价值引导。

“为一馆,赴一城”!

相关推荐: