我家住过八路军⑩|青纱帐里的“阿庆嫂”

1941年6月,侵华日军调集重兵对平津保三角地带实施“铁壁合围”,展开“拉大网”式“大扫荡”。在拒马河畔的容城地区(今属河北雄安新区),晋察冀军区第十军分区第一联合县(简称“一联县”)的抗日武装,在当地百姓的舍命掩护和全力支援下,持续积蓄抗日力量——

1941年夏的一天,容城县大先王村村南的玉米地密不透风,玉米秆笔直挺立,几个身影悄然闪过。23岁的臧桂芬挎着饭筐,一头扎进这片天然屏障。很快,几个人在玉米地里聚到一起。

离大先王村不远的西北阳村、赵村一带,日军炮楼林立、据点密布,笼罩在一片白色恐怖之下。“扫荡”随时可能发生,老百姓整日提心吊胆,喘不过气。这一天,臧桂芬观察附近据点,似乎异常平静,不见敌人活动的迹象。她松了口气:“或许今天敌人不会来。”然而,危险正悄悄逼近……

7月24日,周百顺接受记者采访。

钻进玉米地报信儿

“直到我30岁时,才知晓母亲是位了不起的抗日模范。”2025年7月初,年近八旬的周百顺老人向我们讲述母亲臧桂芬曾经历的烽火岁月。

周百顺回忆道,上世纪八十年代,容城县党史办组织采集抗战史料,召开座谈会,他的母亲作为抗日模范受邀参加。当时他作为家属陪同,第一次详细了解到母亲当年保护八路军的事迹。那些母亲平日里极少提及的往事,随着她在会上的讲述,渐渐变得清晰起来。

当时,大先王村周边日军据点密布,乡亲们时刻“支棱着耳朵”。鬼子皮靴的哐哐声、伪军的厉声呵斥,甚至远处一声突兀的枪响,都足以让家家户户瞬间吹灯灭灶,屏息凝神。

“敌人随时可能‘扫荡’,大伙儿都死死盯着他们的动静,姥姥姥爷也常悄悄探查敌情。”周百顺说,正是靠着乡亲们的集体力量,他的母亲才能一次次提前察觉危险。

那时,臧桂芬家是党的秘密联络站,专门接待转战的八路军。一天,一联县雄四五区区长程志华等几位八路军干部需在家中落脚,臧桂芬观察日军据点虽看似平静,却深知村里有汉奸眼线。为保万全,她果断让程区长等人先藏到村外的玉米地,约定天黑后再悄悄回来。

然而,有叛徒告密,日军临时改变部署,发动秘密突袭。臧桂芬刚给同志们送完饭回到家就得知了消息。“要是碰着日本鬼子,一个也活不了!”周百顺至今记得母亲讲述时那焦灼的语气。

千钧一发!臧桂芬没有丝毫犹豫。她知道院墙边有一条近两米深的沟,猫着腰潜入沟中,快跑出村。凭着对地形的熟悉,臧桂芬巧妙地绕开敌人岗哨,一头钻进青纱帐,程志华等人得以在敌人合围前安全转移。

临危不乱救了八路军

臧桂芬临危不乱远不止于此。在1944年的一场遭遇战中,臧桂芬又靠着机灵劲儿救了八路军的命。当时,一联县公安局局长朱克东带着警卫员到她家。刚进门,警卫员的步枪意外走火。子弹击中墙壁反弹,擦过臧桂芬脸颊,顿时鲜血直流。

恰在此时,日军进村搜查。“母亲一把拽起朱局长和警卫员就冲进西屋。”周百顺讲道,西屋灶台下,有个早年挖好的“蛤蟆蹲”藏身洞,洞口常年放着口大铁锅。“母亲奋力抱起铁锅,待两人蜷身入洞,她迅速将铁锅复位,又抓起墙角的大笸箩压在了锅上”。

随后,臧桂芬捂着流血的脸冲到院子里,抄起石夯,狠狠砸断了靠墙梯子的蹬棍。刚弄停当,日军便闯进了院子。面对盘问,她强忍疼痛,指着断梯和脸上的伤,从容应答:“刚上房时梯子突然断了,摔下来划破了脸。”日军见她神色自然,骂骂咧咧地离开了。院门关上的那一刹那,臧桂芬的心几乎要跳出嗓子眼儿。

“后来,乡亲们都说我母亲遇事沉着、机智果断,像极了沙家浜的阿庆嫂。”周百顺说,其实母亲心地善良,平时连踩死只蚂蚁都要念叨半天,但一碰到事儿,为了保护同志,她比谁都能豁得出去!在周百顺心中,母亲就是“软面里裹着硬骨头”。那是在鬼子和汉奸刺刀下逼出来的刚强,是被心里的信念撑起来的勇敢。

变卖家具给八路军换粮吃

1944年12月,在晋察冀边区第二届群英大会上,389位英模受到表彰。当抗日模范代表臧桂芬上台发言时,人们才真正理解了这个贫苦农家为何被赞誉为“铁堡垒户”。在抗战最艰苦的岁月里,她的家几乎天天有同志来往,夜夜有同志留宿。晋察冀军区第十军分区政委旷伏兆、司令员刘秉彦,女作家杨沫等都曾在她家住过。她倾尽全力保护每一位到来的同志,从未出过任何闪失。

晋察冀边区第二届群英大会纪念章照片。

臧桂芬家境贫寒,从小便挑起生活重担,常靠编草帽、织袜子贴补家用。1937年卢沟桥事变爆发,抗日的烽火燃遍燕赵大地。以“草帽公司”为掩护的地下党组织,安排共产党员王书道以织袜为名住进臧桂芬家。目睹日军暴行的臧桂芬对敌人深恶痛绝。王书道在开展抗日工作时,经常给她讲革命道理,动员她投身抗日。

1938年春,20岁的臧桂芬光荣地成为村里第一位女共产党员。此后,她以“走亲戚”为掩护担任秘密联络员,她的家也成了秘密联络站。出嫁后,她把婆家也发展成了新的“堡垒户”,继续为抗日贡献力量。

“为了让同志们吃上热汤饭,她常常自己饿着肚子。”周百顺听母亲讲过,家中断粮时,她就四处去借,实在借不到,就和她的父亲变卖家具换粮食。支撑她的,是一个朴素而坚定的信念:“我没啥本事,就是想着八路军是咱的亲人,得护着!”

敌人十分狡猾,常伪装成“自己人”进行试探,企图搜捕抗日人员。但伪军多次冒充,都被臧桂芬一一识破。周百顺解释道:“母亲他们有严密的‘暗号’接头方式,敌人再伪装也没用。”在长期与敌周旋、斗智斗勇中,臧桂芬早已练就了过硬的本领:看眼神,辨口音,甚至听脚步声,就能准确判断来者是“自己人”还是“披着人皮的狼”。

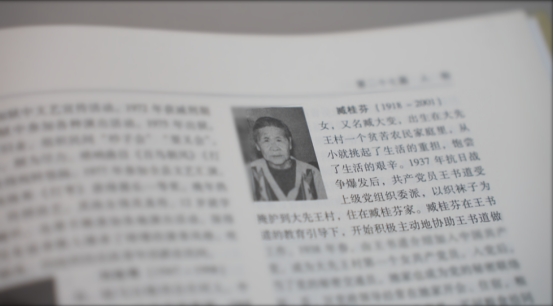

岁月流转,硝烟散尽。翻开《容城县志》,臧桂芬的名字清晰地记录在泛黄的史页上。容城解放后,她回归田园,在家务农,始终保持着普通劳动者的本色,从不居功自傲。

《容城县志》里关于臧桂芬的人物记载。

在母亲臧桂芬的言传身教下,周百顺及后辈们承继了她严谨低调的家风。而臧桂芬们的故事,如同拒马河永恒的粼粼波光,既映照着那段不屈的峥嵘岁月,也持续滋养着后人,照亮通往美好未来的道路。

今日大先王村

未来之城的新生活

7月25日,雄安新区容东片区双文社区航天科普馆举办亲子活动。

7月25日,在雄安新区容东片区双文社区航天科普馆内,3岁的柠柠睁大了眼睛,在“未来宇航”多媒体展项前举起稚嫩的手,专注地设计着她的未来交通工具。身旁,大先王村回迁居民张丽霞看着女儿投入的模样,脸上露出幸福的笑容。“从未想过在家门口就能体验航天科技的魅力!”她说。2022年,大先王村的村民们告别旧村,回迁至容东片区,开启了“村民”变“市民”的新生活。

在回迁社区,新市民的幸福感来自舒心的居住环境。漫步容东片区容德北社区春茗苑,错落有致的绿化景观映入眼帘。小区不仅颜值出众,儿童游乐设施色彩明艳,健身器材、凉亭、电动车充电桩等配套设施更是一应俱全。

大先王村回迁居民刘家栋对此感触很深。他告诉记者,以前在村里是“晴天一身土,雨天一身泥”。现在小区干净整洁,家里宽敞明亮,地暖、天然气等现代化设施都有了。“以前羡慕城里人的楼房,现在自己住上了,比想象的还好!”刘家栋笑着说。

让居民们骄傲的,远不止舒适的住房。这里的社区被优质教育资源“环抱”。以秋栌苑小区为例,北面是北京市第八十中学雄安容东分校,南面是雄安容和海棠幼儿园和海棠小学。出门就是学校,彻底解决了居民子女上学之忧。

生活便利更是触手可及。社区食堂均衡分布,养老驿站活动丰富多彩,“15分钟生活圈”让买菜、上学、逛公园都变得抬脚就到。回迁居民们正从“安居”迈向“优居”,真正感受到了幸福生活就在身边。

在双文社区享趣智汇馆,社工胡佳羽正组织孩子们体验非遗竹编。张丽霞笑着说:“小时候村里哪有这样的条件?现在家门口就有这么多丰富的实践资源,我每周都会带孩子来参加活动。”

张丽霞们脸上绽放的笑容,映照着雄安新区这座新时代宜业宜居“人民之城”的拔节生长。宏伟的规划蓝图,正在这里一步步变为触手可及的美好现实。

相关推荐: