聚焦2025中国国际数字经济博览会丨 人工智能赋能产业升级“下半场”

数字浪潮,奔涌而至。10月17日至19日,2025中国国际数字经济博览会在石家庄举办。这场综合性数字经济大会,不仅搭建起国际数字经济交流合作的高端平台,也是了解数字经济前沿动态的资源盛会。

会上,围绕“可信数据赋能产业发展”主题,人工智能带来的产业价值与变革前景,成为专家学者和企业代表热议的焦点。人工智能如何重塑产业未来?与会嘉宾认为,其将是数字赋能产业升级“下半场”的关键驱动力。

10月17日,观众在2025中国国际数字经济博览会展区参观工业机器人。

从效率优化到深度重塑

“人工智能对产业未来的驱动,正从渗透走向深度重塑,实现从效率优化向模式颠覆的转换。”10月17日,在2025中国生态环境AI+大会上,科学技术部原副部长吴忠泽的一席话,深刻揭示了当下人工智能驱动产业变革的前沿趋势。

吴忠泽说,当前人工智能浪潮迭起,计算能力的提升、算法的进步和大数据的积累,都推动人工智能从感知向认知、从分析判断式向深层次思考转变,呈现出技术快速迭代和应用深度渗透的双重特征。

这一系列转变,从根本上改变产业价值创造的核心逻辑,也正在以清晰可见的方式在河北产业实践中落地生根,出现了许多突破传统模式的新场景。

在传统认知中,药物研发离不开高强度的实验操作与密集的人力投入。然而,数博会参展企业石药集团滚动播放的宣传片中,却呈现出另一番景象:在企业AI自动化合成实验室里,机械手一丝不苟地做着药物合成实验,智能物料运输小车来来往往,精准运送药瓶、试剂等各种实验材料。

在这里,“人工智能+新药研发”已不再是概念,而是每天都在发生的现实。

“人工智能技术给新药研发带来的不仅是效率提升,更是研发范式的系统性重构。”石药集团润石研究院研究人员梁盈明说,以晶型筛选为例,使用AI有效地动态搜索并筛选药物晶型,可以预测小分子药物所有可能的晶型,与传统筛选方式相比,研发人员不必担心遗漏重要晶型,同时还能缩短开发周期并且降低成本。

人工智能已深入石药集团创新药物研发的各个环节。根据测算,人工智能的应用,让企业新药早期发现时间缩短超30%,研发成本降低近一半,候选化合物筛选准确率提高近3倍。

今年6月,石药集团与国际医药巨头阿斯利康达成总金额53.3亿美元的战略研发合作,其前沿的AI新药设计与发现平台是促成此次强强联合的关键支点。

人工智能改变的,远不止于药品研发领域。

“人工智能驱动的产业变革,正在掀起一场赋能潮,覆盖智能制造、智慧农业、医疗健康等多个领域。它不仅改变着生产方式,也改变了经营逻辑与管理范式。”数博会上,今麦郎食品股份有限公司IT管理中心副总经理邹大勇表示。

邹大勇介绍,目前,今麦郎已建成覆盖全产业链的约30套核心应用系统,构建起从“一粒麦子”到终端渠道的数字化闭环。在此基础上,人工智能正推动企业从数字化走向智能化,在多方面实现深度重塑。

在设备管理领域,通过维护预测与知识库共享,今麦郎26个生产基地的设备故障恢复时间平均缩短约30%、整体效率提升4%,实现了从“被动维修”到“主动管理”的模式转变;在渠道管控方面,AI图像识别系统以超过95%的准确率自动检核商品陈列,不仅解决了传统人工抽查效率低、标准执行难的痛点,更实现了渠道费用的精准投放与业务员工作的“日清日结”。

“未来,我们将全面拥抱AI。”邹大勇说,公司将推动智能决策在开拓新市场、优化产品创新、提升顾客与员工体验中扮演更加重要的角色,赋能公司产品力、渠道力与品牌力提升。

10月17日,2025中国国际数字经济博览会展区,智能机器人在打太极拳。

从顾问型大模型到工作型智能体

“人工智能行业发展的重心从模型训练转向具体应用落地,抓手就是智能体。”在2025数据产业生态大会上,360集团创始人周鸿祎的观点得到了与会嘉宾的关注。

周鸿祎认为,相比于当下主要充当“顾问”角色的大模型,未来的智能体将针对大模型不会干活的问题,长出“手和脚”,能分解和规划任务、有知识库和记忆、能使用工具,还能实现多个智能体的分工协作,向“类人”和“专业”方向发展。

在数博会展区里,智能体产品是吸引各方目光的焦点。

“这款产品内嵌的智能体,在大模型的基础上,不仅能告诉工程师该怎么画图,还能替代工程师把图直接画出来。”廊坊安比科技有限公司总经理李春泽指着一款“AI+基建+智能体”的数字硬件介绍,这款仅有手掌大小的智能盒Swarm0.73,集成了公司研发的多种数字化应用。根据测算,可以把8个人半年的工作量缩短到2个人4天的工作量。

智能体的高效出图是怎么实现的?核心在于安比科技研发的网页端三维建模软件。

“我们自主研发了一款图形引擎,可对数据进行高效轻量化处理。此外,还与中山大学合作开发智能算法,基于1.2万套图纸进行模型训练,目前已形成针对房建工程的自动生成模型。经与600个真实项目进行对比测算,自动生成图纸的准确率达99.6%。”李春泽说,在利用廊坊临空经济区的一个城市更新项目进行测算时,2名工程师利用智能体,仅用1个月时间就完成了25个小区200栋楼共300万立方米建筑的图纸设计。

除了智能建模,智能盒还可实现方案生产与审核等场景应用,并向合作方开放端口进行数据管理。

“海量工程数据中蕴藏着万亿级市场和产业创新的技术密码。”李春泽说,安比科技瞄准基建领域垂直赛道,利用人工智能技术,将数据优势转化为模型能力,改变传统生产范式,打造智能基建应用生态,赋能行业技术升级、提质增效。

在本次数博会上,中国联通智慧钢铁军团展示了多项数字经济建设成果,其中,落地中首特钢的炼钢评价智能体构建了炼钢炉长水平评价逻辑。

“钢铁冶炼中,炉长的现场判断与操作,直接影响每炉钢的冶炼效率、产品质量与成本控制水平。这一智能体可自动分析多种生产数据,给出不同炉次的生产优化方案,助力钢铁企业提升生产效率与质量。”中国联通智慧钢铁军团专家郭芳说。

此外,结合钢铁企业的实际需要,中国联通还搭建了发货量统计智能体、合同履行智能体、通用办公智能体等多个应用场景。

“智能体落地具体场景时,企业无需理解人工智能的技术细节,通过简单的指令输入即可完成复杂操作。”郭芳说,如果说大模型是一个博学的顾问,智能体则像一位熟练的工匠,随着其在钢铁行业的广泛应用,可带来从感知智能到决策智能、行动智能的跨越。从原料采购、生产调度到仓储物流、市场营销,可实现全链条的精准决策与自动执行,推动钢铁制造向智能化、绿色化、高效化全面升级。

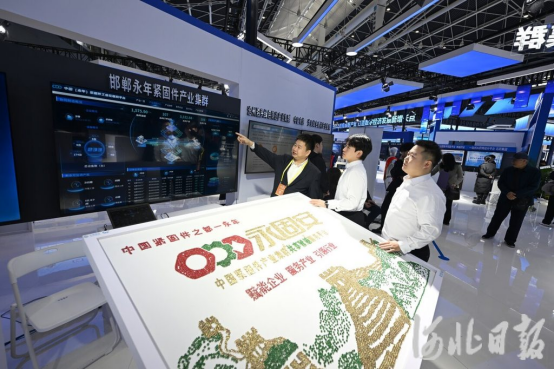

10月19日,2025中国国际数字经济博览会展区,工作人员向参观者介绍中国(永年)紧固件工业互联网平台。

从单一企业应用到行业生态体系共创

现代的商业竞争不单是企业之间的竞争,也是产业生态体系间的竞争。凭借强大的连接与计算能力,人工智能带来的影响正超越单一企业边界,在广阔的行业生态构建中催生连锁反应。

对此,多位与会专家指出,人工智能已从企业的单点赋能工具,升级为驱动行业生态体系共创的“黏合剂”与“连接器”。

“人工智能技术初期应用门槛高,企业通常将其用于解决内部痛点。但随着技术成熟,人工智能在推动产业链各环节深度融合中开始发挥越来越重要的作用,并催生出以数据驱动、协同共享为特征的新型产业生态。”恒润集团有限公司副总裁宋鹏飞表示。

以枣强复合材料产业集群为例,宋鹏飞介绍,该集群拥有600余家企业,受困于“散兵游勇”式发展带来的资源错配与产能低效瓶颈,恒润集团联合衡水联通打造了“易复材共享智造平台”,将226家企业的厂房、设备、订单、工人等生产要素数字化整合,实现资源共享。在这一基础上,人工智能正推动集群的资源配置走向更精准、更高效的智能调度新阶段。

在采购环节,这一平台借助AI工具动态分析原材料价格趋势,帮助集群在每次超亿元的集采中精准判断采购时机、采购数量,实现“不积压、不短缺”的精准备货;在报价环节,AI驱动的快速报价系统,与人工报价匹配度达95%;在设计环节,恒润集团研发的管道敏捷设计辅助工具也已进入测试阶段。

从资源协同到智能共生,人工智能的驱动,正持续强化枣强复合材料产业集群在成本控制、响应速度与创新能力等方面的竞争优势。

“人工智能对产业生态的赋能,正在经历从工具辅助到系统重构的深刻转变。”国智科技(河北)股份有限公司数智部经理郭乾表示,通过构建数据驱动的共享平台,人工智能不仅有助于将分散的企业整合为协同作战的“舰队”,更重要的是形成了数据驱动AI优化,AI优化反哺产业升级的正向循环。

10月19日上午,在数博会展区,郭乾登录中国(永年)紧固件工业互联网平台“能耗智能体”界面,输入一个能耗分析指令。

只见指令发出不到一秒,永固安AI助手便给出一份详细的能耗分析报告。报告不仅清晰呈现了过去24小时平台企业的总能耗、单位产品能耗及环比数据,还完成了各入驻企业间的横向对比,精准诊断出高能耗环节,并针对具体产品给出了有针对性的节能建议。

郭乾介绍,永年紧固件产业集群企业长期面临能耗高、管理粗放等挑战,2024年9月,由国智科技联合中国移动打造的紧固件工业互联网平台正式上线,已累计汇聚超过104亿条数据,构建起订单、能耗、设备、生产四大智能体体系。

如今,订单智能体体系帮助企业实现生产计划协同,设备智能体体系预警故障并优化保养周期,生产智能体体系根据实时数据动态调整工艺参数,而能耗智能体体系则为企业推荐最优生产排单计划,使平台入驻企业月均生产成本较系统上线前降低10%。

“当每个企业的数据汇聚成共享的‘产业大脑’,人工智能就能为整个集群提供持续优化的解决方案,推动产业从单点效率提升迈向系统效能跃升。”郭乾说,人工智能在此扮演的,正是为整个产业生态注入全局协同优化能力和持续自进化能力的“智慧中枢”,推动永年紧固件产业实现绿色低碳转型。

聚合产业之力,激活数据之能。人工智能的强力驱动,为产业升级注入了全新动能,一个个更加智慧、协同、绿色的产业新生态正在加速形成。(河北日报记者 周聪聪 常方圆)

记者观察

让“桥梁型”人才为产业创新加速

“这将是一款能实现无人驾驶的智能婴儿车。”10月17日下午,2025中国国际数字经济博览会数字区域发展馆,河北童翔童车有限公司经理温家栋正在介绍他们的产品。“如果遛娃时,宝宝不愿意坐在车里,独自带娃的家长就需要一手抱娃一手推车,既辛苦又不安全。这款婴儿车可实现智能自动跟随,解决了这种场景中家长的困扰。”他说。

现场展示的产品,是这款智能婴儿车的一代样品。目前,童翔公司正抓紧进行二代产品的研发。

“我们2018年就启动了这款产品的研发。一代版本采用UWB(超宽带)定位技术,通过在车上和遥控器上安装的3个雷达实现自动跟随,但这种技术容易受信号干扰影响。”温家栋说,而二代产品采用AI视觉技术,可突破一代产品的技术局限,提升跟随效果的灵活度与精准度。

“AI技术,将成为我们用新产品开拓新市场的一把金钥匙。”温家栋说。

从智能制造、医疗健康,到交通物流、文旅消费,人工智能在各行各业掀起应用浪潮。尤其是随着开源生态的加速构建,AI技术正加快实现大众化与普惠化应用,不仅让广大中小企业得以更低门槛、更高效率地拥抱新技术,为自身发展找到了突破口,也为整个经济社会带来蓬勃的新活力。

然而,当不少中小企业满怀热情投身人工智能应用浪潮时,却发现技术落地的过程中还存在着不少现实难题。

“主要是缺少既懂童车又懂AI的人才。”温家栋介绍,童翔公司正在研发的二代智能婴儿车搭载一款专用芯片,结合智能算法,实现精准识别及自动跟随。“我们与一个专业人工智能团队合作,但芯片设计和算法优化都得跟着婴儿车的实际使用场景走。比如宝宝哭闹时车身晃动怎么避免误判、复杂路况下如何调整跟随灵敏度,很多细节只有既懂AI技术逻辑、又熟悉童车生产细节的人才能精准把控。脱离了具体使用场景,再先进的AI技术也无法生产出市场需要的产品。”他说。

人工智能赋能千行百业,如何实现技术价值与市场需求的完美闭环,关键在精通二者语言的“桥梁型”人才。

AI技术从通用化走向场景化,从落地互联网、金融等数字化基础较好的行业,到渗透到田间地头、工厂车间,覆盖更广泛的细分领域,需要既懂行业又懂技术的“桥梁型”人才成为产业创新的“催化剂”。

要培育这样的“桥梁型”人才,不能仅靠企业单打独斗,还需要构建多方协同的生态。高校和职业院校可针对性开设“AI+行业”的交叉专业,政府和行业协会可搭建校企合作平台,建设实训基地,通过具体项目培养实战型跨界人才。只有当人才供给与产业需求精准对接,人工智能赋能千行百业才能加速从趋势变为现实。

相关推荐: